| 根治 B 肝 已美夢成真 |

| |

B型肝炎(Hepatitis B,簡稱B肝),一種現代西醫學上的疾病,能用傳統中醫藥治癒嗎?

B型肝炎(Hepatitis B,簡稱B肝),一種現代西醫學上的疾病,能用傳統中醫藥治癒嗎?

也許部分 B 肝族對此有些保留。 但從陸 庭譯醫師投身 B 肝防治長達 20 年的臨床 經驗與統計來看,答案是肯定的。

更令人感到興奮的是,B肝可用中醫藥根治,即HBsAg轉陰,代表肝細胞核中HBV的複製範本cccDNA已絕大部分被清除掉,且宿主已產生免疫性的表面抗體(Anti-HBs),即已達致B肝治療的終極目標。若宿主未肝硬化或未同時感染其他肝臟病毒,則預後良好……

旅台肝病防治專家陸庭譯醫師分享一個真實病例,他說有一位慢性B肝病患,一開始對中醫藥治療B肝抱持完全否定的態度,並且認為連肝病專科醫師,投以臨床試驗證明有效的干擾素與Lamivudine都治不好的病,中醫藥哪有辦法?

後來,這名患者于2001年5月出席了陸醫師在大馬舉辦的第一場B肝防治講座會後,稍為改變了否定的態度。

[ 追蹤多年安全有效 ]

“在當時已無西藥可治的情況下,該名患者服用了我開出的扶正祛邪的方劑,結果其慢性B肝於2002年7年臨床治癒(ClinicallyCured):HBeAg轉陰、產生Anti-HBe(放射免疫分析Radioimmunoassay)、HBV-DNA<0.001pg/mL(約100copies/mL)(QuantitativePCR方法檢測),這是當年的臨床治癒標準,患者的肝腎功能均正常,顯示該方劑有效且安全。"該名患者因而表示完全信服,其主治醫師也沒再說什麼。

他指出,該名患者的HBsAg自2002年至2014年10月前均為陽性,顯示光靠自身的免疫功能尚不足以把HBV完全清除掉。“他得知已有幾十位B肝病患服用了我所研擬的健脾益腎方劑後,HBsAg轉陰,且有多位產生Anti-HBs,於是他從2014年10月開始服用此新方劑,而其HBsAg得於2015年5月檢驗Architecti2000assay)轉陰。"

陸醫師微笑地說:“該名患者的HBsAg得於2015年5月19日檢驗(Architecti2000assay)轉陰。他聽到這好消息後,幾乎不敢相信這是真的!肝癌三部曲的夢魘,因而得以消除。我請他再繼續服藥一段時間,相信與其他病患一樣,Anti-HBs于HBsAg轉陰後半年左右有可能出現,代表根治了B肝。"

“我說服那位不信中醫藥的病患靠著最新的醫學理論與紮實的臨床實證(hardevidence),以最精密的儀器檢驗所獲客觀資料,來評估療效方能令人信服。由於檢驗技術日益進步,所以治癒之標准也愈來愈高,例如:HBV-DNA的量,由最早的<5pg/mL(約<500,000copies/mL)即可,一路經<0.5pg/mL,<0.1pg/mL,<0.01pg/mL,<0.001pg/mL,到現在的<0.0005pg/mL(約<50copies/mL或<10IU/mL)。那位病患都經歷過,也目睹我均可達標,因而形成他心態改變的最大轉折。"

陸醫師繼續說,又如HBsAg,早期治療B肝從未要求此指標轉陰,而臨床治癒標準則僅需HBeAg轉陰與HBV-DNA降至標准值以下;而對HBeAg陰性者方要求HBsAg轉陰,但迄今仍難達標。

對於這些挑戰,陸醫師從未退縮,反而是更積極尋找解決方案。皇天不負苦心人,他現已確能使慢性B肝與帶原者之HBsAg轉陰,產生Anti-HBs。

[ 無知與忽視釀B肝悲劇 ]

|

| 陸醫師表示,他提出本病例的診治過程與讀者分享, 不在於炫耀,而是對 B 肝防治基本理念的澄清。 |

聯合國世界衛生組織(WHO)指出,慢性B肝為世界性第九大致死傳染病,被

B肝病毒(HBV)感染過的人數高達20億,其中4億演變成慢性B肝,約25~40%可能惡化成肝硬化與肝癌,而每年因HBV導致的肝癌與肝硬化死亡病例上百萬。陸醫師說:“在臺灣,肝病為國病,平均每40分鐘左右就有一人死於肝病,主要也是HBV導致的肝癌與肝硬化。B肝的可怕,可見一般。"

但是,再多的死亡統計對眾多B肝族似乎也起不了作用。他們依然我行我素,主要的原因就是無知與忽視。由於慢性B肝帶原與慢性B肝往往沒有不適的臨床症狀,肝功能正常,生活作息與飲食不受影響。“所以,許多被HBV感染過的人群若未經抽血篩檢,不知道自己是帶原者,更不知道B肝帶原將來罹癌的幾率是正常人的150倍以上,也不曉得肝臟內部因沒有神經系統,所以,即使癌瘤已生成,身體卻毫無感覺,等到肝癌症狀出來,絕大多數為時已晚。"陸醫師不禁歎氣地說。

多年來,陸醫師不斷舉辦B肝防治講座會、撰寫專欄、出書,目的就是要提醒B肝族必須定期追蹤檢驗肝癌指標AFP與做腹部超聲波掃描以確診,不能抽煙酗酒,需經常運動、不宜熬夜、營養均衡、情緒須管理好,儘早把B肝或帶原治癒,以有效防範可怕的肝癌與肝硬化。希望有緣者聽得懂,確實做好防範工作!不要言者諄諄,聽者藐藐!

另外,在治療方面,眾多B肝族不瞭解本病是一種免疫性疾病,涉及多個免疫系統、許多免疫細胞及細胞因數,絕非單方單藥可以奏效。而療效的評估必須靠精密儀器檢測出來的數據,例如HBeAg、HBV-DNA與HBsAg的量,這絕非把脈能得知的資料!更不宜單憑症狀的緩解,就認為病情有所改善。

陸醫師表示,自從B肝疫苗問世後,新生兒感染率已大幅下降。但之前被感染,迄今仍是B肝帶原或慢性B肝者,尚需醫學界與科研界研擬更為有效的治療策略(Strategy),把宿主體內的HBV清除,遠離肝癌與肝硬化。

目前治療慢性B肝已有幹擾素與口服的抗病毒藥物(核苷(酸)類似物),充實了肝臟醫師的彈藥庫,對符合使用條件者具有一定的療效,但肝功能正常的帶原者與西藥治療無效的慢性B肝患者怎麼辦?又如何有效促使HBsAg轉陰且產生Anti-HBs呢?

[ HBsAg定量的臨床意義 ]

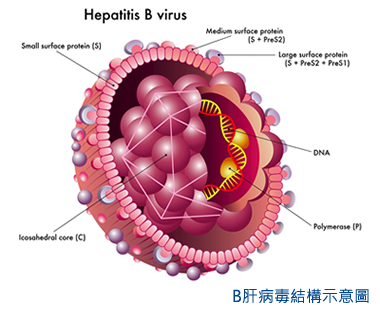

陸醫師進一步解釋,HBsAg是HBV的包膜(envelope),即外殼,由糖蛋白與脂質構成。它是HBV感染的最重要標記,只要HBsAg陽性,即代表病患有HBV感染。 陸醫師進一步解釋,HBsAg是HBV的包膜(envelope),即外殼,由糖蛋白與脂質構成。它是HBV感染的最重要標記,只要HBsAg陽性,即代表病患有HBV感染。

“HBV進入肝細胞後,首先在肝細胞核內形成共價鍵閉環DNA(covalentlyclosedcircularDNA,cccDNA),這是HBV的複制模板,經RNA聚合酶轉錄為mRNA。一方面,經翻譯制造HBV的各種蛋白包括:HBsAg、HBcAg、HBeAg、HBxAg等;HBV-DNA與HBV蛋白組裝成由HBsAg包裹的成熟病毒體(Virion)釋出,此即HBsAg藉HBV複制的途徑釋出。另外,有不具傳染力的中空長條狀或圓形HBsAg直接釋出。第三種途徑則是經嵌入肝細胞DNA片段釋出斷裂的(truncated)HBsAg。"

他說,由於中空長條狀、圓形與斷裂的HBsAg產量遠超過HBV完整顆粒所含的HBsAg的量,因此,在HBV不再複制,HBV-DNA低於標準值的情況下,HBsAg仍呈陽性,不容易消失。由於經HBV複制途徑與翻譯製造的HBsAg均與cccDNA的轉錄活性有關,因此,HBsAg在臨床上被當作是HBV感染的替代標記(surrogatemarker)。

[ HBsAg轉陰才能安全停藥 ]

“換句話說,HBV-DNA量的下降只代表HBV複制減少,而HBsAg量的下降多少代表cccDNA量的減少。即使HBV-DNA已測不到,但HBsAg量仍高,尤其是HBeAg(-)者,將來復發的幾率偏高,所以,治療共識為HBsAg轉陰後方能安全停藥。"陸醫師表示,近年來,由於檢驗技術不斷進步,現已能精確驗出HBsAg的量,也進而發現HBeAg陰性,HBV-DNA<2,000IU/mL,HBsAg滴度>1,000IU/mL者較HBsAg滴度<1,000IU/mL者的癌變幾率高出13.7倍。意即HBsAg的量越高,肝細胞的癌變幾率越大,值得注意。

陸醫師也因而在病患HBV-DNA已降至10IU/mL以下,或HBV-DNA又再度回頭情況下,對HBsAg作精密的定量檢驗,以掌握cccDNA的狀況。若HBsAg仍高,即表示在肝細胞核中的HBV仍活躍,必須繼續治療,促使HBsAg下降。

[ 不容易使HBsAg轉陰 ]

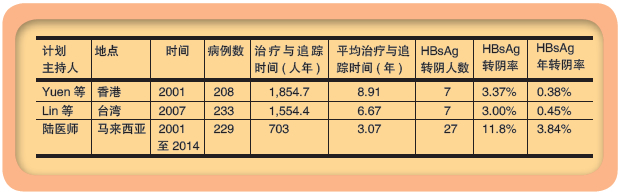

由於核苷(酸)類似物對HBV的作用重點在抑制HBV-DNA之逆轉錄,而非直接針對cccDNA,因此,對降低HBsAg並使它轉陰的療效,遜於兼具抗HBV與一些免疫調節功能的干擾素。但幹擾素,包括長效幹擾素,對降低華人HBsAg的療效亦不理想,有如下表所載在香港與臺灣所做過的臨床試驗結果顯示:

另外,台灣的臨床試驗計劃設有對照組,共233個病例,追蹤1,421.3人年,結果是1人HBsAg轉陰,轉陰率0.43%,年轉陰率0.07%。可見HBsAg自然轉陰率也很低。

[ 中醫藥調節免疫功能 ]

相較於西醫藥,陸醫師利用中醫藥調節病患的免疫功能,以治療慢性B肝與帶原,所獲療效則顯著得多:HBsAg轉陰率11.8%,年轉陰率3.84%。

“治療慢性B肝的終極目標是HBsAg轉陰,產生免疫性的Anti-HBs。易言之,即體內的HBV被清除殆盡,對新侵入的同一亞型的HBV能予以殲滅,即不被感染。但此目標不易達成,因談到促使HBsAg下降之前,必須先使HBeAg與HBV-DNA轉陰,HBV-DNA測不到。即使HBV-DNA已測不到,但HBsAg的量仍高,表示在肝細胞核中的cccDNA量仍大,依然很活躍地在複製,在此情況下,降低HBsAg的量仍是一大挑戰。"他說。

[ 14年診治1,478大馬患者 ]

陸醫師自2001年1月1日至2014年12月31日這14年期間,在馬來西亞所開設的4間肝病專科診所,共收治了1,478個肝臟病患,對求醫者,不限年齡與性別,也不論是否使用過青草藥或西藥如干擾素或口服抗病毒藥,均予以診治。但請患者必須先抽血做一次精密的完整檢驗,項目包括肝腎功能、血液常規(CBC)、肝癌指標AFP、HBeAg與Anti-HBe(開始時RIA定量,現則是ECLIA定量)、HBV-DNA(早期采用Quantitative

PCR(LightCycler-Roche,USA),現則是COBASTaqmanAssay)、HBsAg與Anti-HBs(Architecti2000Assay定量),以掌握其HBV相關蛋白的量與複製狀況。

陸醫師指出,治療期間,必須每3~6個月內追蹤檢驗,以評估療效。在排除C肝、肝癌、肝硬化、自身免疫性肝炎、猛爆性肝炎、懷孕、同時患有其他嚴重疾病,以及未遵醫囑規律用藥與檢驗,共得229個病例符合規律用藥與檢驗條件而列為研究物件。

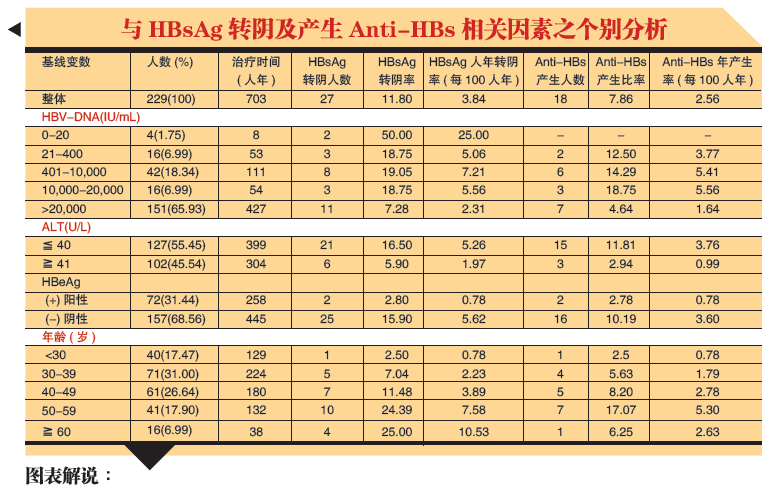

面對HBV這種頑強的病毒,陸醫師希望醫學界不分彼此,大家互相切磋,交換研究心得。陸醫師刻正積極統計分析與撰寫文稿,初步結果證實調節免疫功能,使之恢複正常,可定調為根治慢性B肝與帶原之主軸:正氣得以複,邪則難以幹。由於學術性論文艱澀難懂,陸醫師特地把治療後HBsAg轉陰,產生Anti-HBs的結果表列下(見下頁),供B肝朋友參考。

| 1. |

整體229個病例,經總703人年診治時間後,共27人HBsAg轉陰,轉陰率11.80%,每100人年轉陰率3.84%,療效顯著(McNemarTest:p<0.001),較干擾素於2001與2007年分別在香港與臺灣臨床試驗所獲0.38%與0.45%HBsAg年轉陰率高。另外,共計18人產生免疫性Anti-HBs,轉換率(conversionrate)7.86%,年轉換率2.56%。 |

| 2. |

127個肝功能ALT正常者,即慢性B肝帶原者,HBsAg轉陰率16.5%,年轉陰率5.26%;產生Anti-HBs轉換率11.8%,年轉換率3.76%,療效顯著(p=0.14exactsignificance(2sided)ofPearsonChi-SquareTest)。這足以打破慢性B肝帶原無藥可治之迷思。 |

| 3. |

157個HBeAg(-)病患中,15.90%HBsAg轉陰,年轉陰率5.62%;產生Anti-HBs之轉換率10.19%,年轉換率3.60%。轉陰率之療效顯著(p=0.007byexactsignificance(2sided)ofPearsonChi-SquareTest)。但轉換率則不顯著(p=0.064)。這顯示陸醫師研發的中醫藥劑在HBeAg陰性的領域中,療效顯著,也打破需無限期治療的迷思。 |

| 4. |

HBV-DNA的量與HBsAg轉陰及產生Anti-HBs之轉換率關係密切(p<0.001byMcNemarTest)。HBV-DNA在20,000IU/mL以下者,HBsAg轉陰率都在18%以上,年轉陰率在5%以上。產生Anti-HBs之轉換率在12%以上,年轉換率則在3.77%以上。這足以鼓勵 HBV-DNA 高之 B 肝族應積極尋求有效的治 療,除能降低罹患原發性肝細胞癌幾率外,還有機會 告別 B 肝這種可怕的疾病。 |

| 5. |

多因素迴歸分析(BinaryLogisticRegressionAnalysis)圖圖表顯示年齡與HBsAg轉陰率關係密切(p=0.008byMcNemarTest),意即經陸醫師治療後,年齡層在50歲以上之病患,HBsAg轉陰率在25%左右,而年齡60歲以上者產生Anti-HBs之年轉換率則明顯較50~59歲這年齡層低,表示其體液性免疫功能有隨年齡增加而下降,值得注意。 |

|

|